最近、親が痩せたような…

電話で”ちゃんと食べてる”と言うけど、本当に大丈夫?

離れて暮らす親御さんの生活や健康について、心配だけど、遠方からだとしてあげられることが少ない…そう感じていませんか?

実は、親と離れて暮らしていても、食事や栄養の安全を確保するためにあなたができることはあります。

なぜなら、現代ではインターネットも普及していて、便利なサービスや連絡のやり取りを子どもや孫の立場である私たちが代わりにやってあげることができるからです。

私はこれまで、管理栄養士として、たくさんの高齢者が安心して独居でも生活できるように、特に食事面からのサポートをおこなってきました。

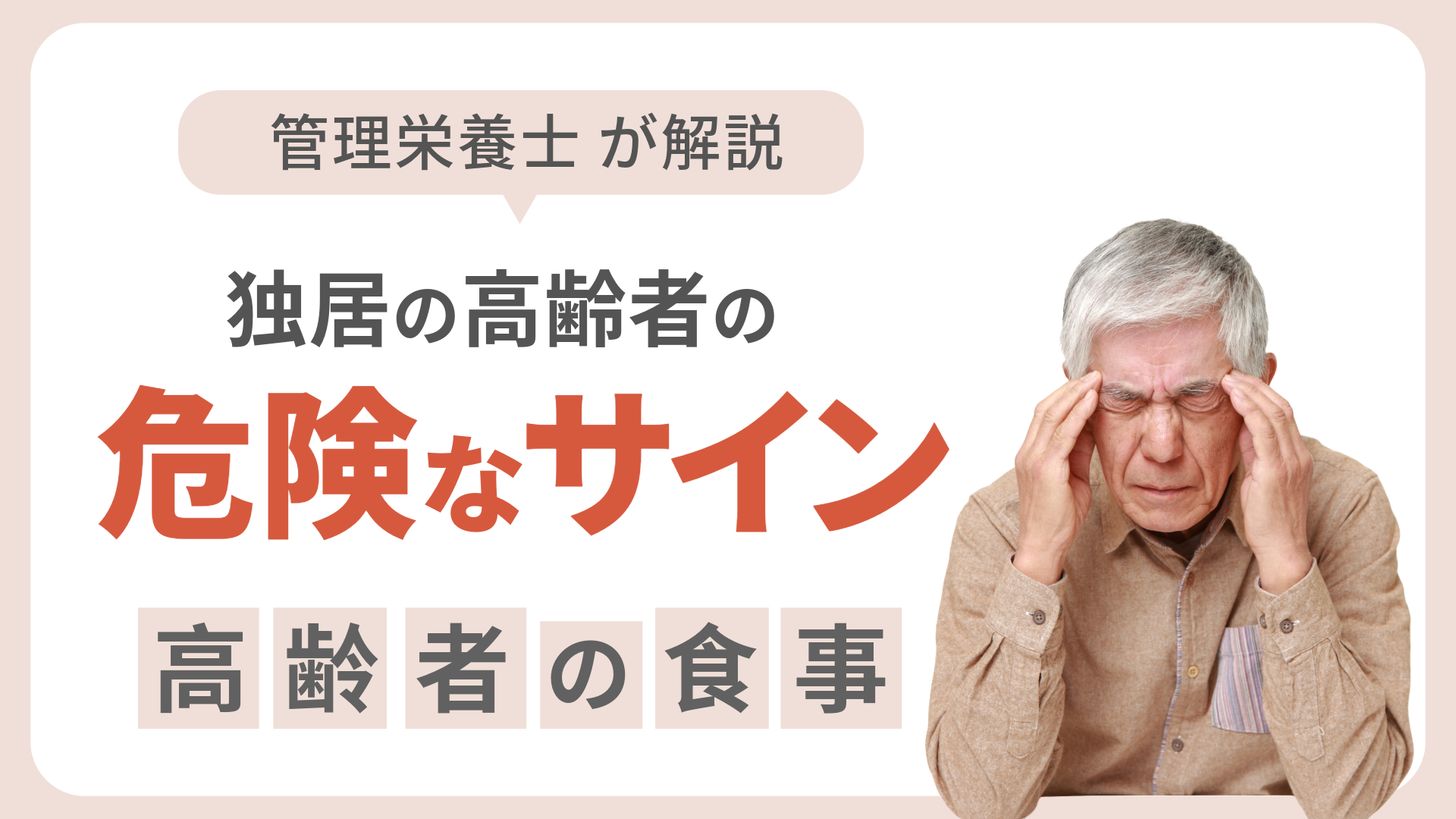

この記事では、高齢の親に現れる栄養不足の危険サイン12項目と今すぐできる高齢者の親の生活サポートをまとめました。

この記事を読んでこれらのサインを早期に発見して対応することで、高齢者である親の健康悪化を防ぎ、自立した生活を長く続けるサポートができます。

今すぐチェックして、必要な対策を始めましょう。

高齢者の親の身体に現れる食事の危険サイン

高齢者の栄養状態は、見た目や体の変化に表れます。

これらの体の変化やサインを確認することで、早期に健康の危険性を抑えるためのサポートができます。

危険なサインがないか、早速チェックしてみましょう。

1つずつ詳しく解説していきますね。

1. 意図しない体重減少が起きている

- 半年で3kg以上の体重減少

- ベルトがゆるくなった、服がブカブカになった

本人が気づかないうちに体重が減少していることもあります。

服の余裕やベルトの穴の位置が変わっていないかをみてみましょう。

2. 体力や活力が低下している

- 疲れやすくなり、活動量が減った

- 歩くスピードが明らかに遅くなった

「最近疲れやすい」「昼寝が増えた」「疲れるから外に出たくない」などの発言があれば、食事から摂取するエネルギーが不足しているサインかもしれません。

歩行速度の低下は低栄養による筋力低下によるものの可能性が高く、要介護状態への危険信号です。

明らかに、短期間で疲れやすくなったようであれば、特に注意が必要です。

3. 皮膚や髪に変化が現れている

- 皮膚の乾燥やかゆみが目立つ

- 髪にツヤがなく、切れ毛や抜け毛が増えた

栄養不足、特にタンパク質や必須脂肪酸の不足は、皮膚トラブルとして現れます。

髪の状態悪化も栄養状態の変化のサインです。とくに、亜鉛・タンパク質・ビタミンB群の不足が影響します。

準備が楽なお米やパンばかり食べて、肉や魚を食べていない可能性が高いです。

高齢の親の食習慣の変化から見える栄養不足の予兆

食事パターンの変化は、栄養状態に直結します。

親と話すときは、食事の内容についても具体的に聞いてみましょう。

4. 食事量や回数が減っている

- 「あまり食べられなくなった」と言うようになった

- 食事を抜くことが習慣化している

高齢者自身が食事量の減少を自覚していることが多いです。

「朝はコーヒーだけ」「昼は菓子パンだけ」という状態が続いていないか確認してください。

食事量が減っている場合、どんなものなら食べられそうかも聞いてみてください!

5. 食品の選択に問題が生じている

- 同じものばかり食べている

- 肉や魚、野菜などの摂取が極端に減った

「いつも同じメニュー」「週に4日以上同じ食事」というケースは要注意です。メニューの多様性は栄養バランスを整えるために大事なポイントです。

とくに、タンパク質源である肉・魚や大豆製品、野菜の摂取が減ると、筋肉量の減少や免疫力低下につながります。

主食だけでなく、主菜・副菜の状況も確認しましょう。

6. 食べ方に変化が見られる

- むせることが増えた

- 食事時間が極端に短くなった

食事を楽しまず、短時間で済ませるようになると、十分な栄養摂取ができなくなります。

「しょっちゅうむせる」ような場合は、 飲み込みの問題(嚥下障害)が起きている可能性があります。

食事時間が短くなっているのは、食事に楽しみを感じられていない可能性があります。

高齢の親の自宅の環境や買い物からわかる危険サイン

親の自宅を訪問する機会があれば、以下の点を必ずチェックしましょう。

台所の状態や食事・食事のストック状況からも多くの情報がわかります。

7. 調理への意欲が低下している

- 料理をしなくなり、簡単なもので済ませている

- 単調・簡単な食事ばかりになった

冷蔵庫の中身やキッチンの様子を見れば、自炊の頻度がわかります。

「以前は様々な料理を作っていたのに、最近はインスタント食品や簡単なものばかりになっている…」など、確認しましょう。

コンビニ食品の包装や弁当容器が目立つようなら要注意です。

8. 買い物行動に問題が生じている

- 買い物の頻度が減り、食材が不足している

- 生鮮食品が減り、保存食品ばかりになっている

冷蔵庫の中が空っぽだったり、賞味期限切れの食品があったりする場合は、買い物に行けていない可能性があります。

野菜や果物、肉、魚などの生鮮食品が少なく、缶詰やレトルト食品ばかりになっていないか確認しましょう。

親の食事が心配なら社会的・心理的な点も確認する

食事は栄養摂取だけでなく、生活の楽しみや社会的交流の機会でもあります。以下の状況は栄養状態に大きく影響します。

9. 孤食(一人での食事)が常態化している

- いつも一人で食事をしている

- 「一人分作るのはもったいない」と言うようになった

研究によると、孤食は高齢者の低栄養リスクを高めることが明らかになっています。

特に配偶者との死別後によく見られる心理で、食事の質の低下につながります。

一人で食べることが続くと、食事量が減り、栄養バランスも崩れやすくなります。

10. 食事への関心が全体的に低下している

- 食事を話題にすると嫌がる、はぐらかす

- 食事を楽しむ様子が見られない

食事について聞くと不機嫌になったり、話題を変えたりする場合は、何らかの問題を抱えている可能性があります。

食事が単なる義務になり、楽しみではなくなっているようなら要注意です。

高齢者の低栄養が引き起こす深刻な健康リスク

これらのサインが複数見られる場合、親は低栄養状態に陥っているかもしれません。

放置すると以下のような健康問題につながります。

11. 筋力低下と転倒リスクの増加

- サルコペニア(筋肉量減少)の進行

- 骨密度低下による骨折リスクの増加

低栄養、特にタンパク質不足は筋肉量の減少を加速させます。

筋力低下は転倒・骨折リスクを高め、自立した生活を脅かします。

カルシウムやビタミンD不足は骨粗鬆症を進行させ、わずかな転倒でも骨折しやすくなります。

「食べられない」ということは、「今ある体の一部を削ってなんとか生きている状態」ということです。

12. 免疫力低下と認知機能への影響

- 感染症にかかりやすく、重症化しやすくなる

- 認知機能低下のリスク増加

栄養不足は免疫機能を低下させ、風邪やインフルエンザなどの感染症リスクを高めます。

適切な栄養摂取は、脳の健康維持や機能を保つために必要です。低栄養状態が続くと、認知機能の低下リスクが高まります。

咀嚼は、あごを動かすことによる脳への刺激も期待されています。

今すぐできる!親の食生活をサポートする3つの方法

上記のサインに心当たりがある場合は、早急に対策を取りましょう。

まずは、以下の3つのアプローチから始めてみてください。

1. 基本的な食事状況の把握・サポートをすぐに始める

食事の状況を確認することは一番大事です。

離れて住んでいて、冷蔵庫や家の中の様子を確認できないようであれば、電話やビデオ通話で聞いてみるのもおすすめです。

定期的な食事内容の確認

電話やビデオ通話で、具体的に「今日の朝食は何を食べた?」など詳しく聞きましょう。

次回訪問時には冷蔵庫チェックを忘れずに

訪問時には必ず冷蔵庫の中身を確認し、食材の種類や鮮度、量を把握しましょう。

体重測定の習慣づけをサポート

体重計の贈り物や、スマートフォンアプリでの記録共有など、継続的に体重を測定・記録する仕組みを作りましょう。

「ちゃんと食べてるから大丈夫~」というような、曖昧なやりとりで終わらせないことが大切です。

2. 宅配食サービスをすぐに検討する

安定して食事を食べられる環境を整えるためには、「宅配食サービス」の利用が一番おすすめです。

「宅配食サービス」であれば、子供や孫の立場である私たちが毎食の食事を準備する負担をおうことなく、栄養バランスの良い食事環境を整えることができます。

高齢者向け宅配食サービスの活用

栄養バランスのとれた食事を定期的に届けてくれる宅配食サービスは、低栄養予防の強力な味方です。親の好みや嚥下状態、持病に合わせて選びましょう。

お試しセットから始めてみる

多くの宅配食サービスでは、お試しセットを提供しています。まずは試食してもらい、続けられそうなサービスを一緒に選びましょう。

離れて住んでいても、親の食事の用意の負担を減らしてあげられますよね!

過去にも宅配食や宅配弁当をすすめたけど、断られたことが…

ぜひこちらの記事の内容を参考に、もう一度お話をしてみてください!

3. 専門家への相談を躊躇しない

以下のような状況が見られたら、すぐに医療や福祉・食事の専門家に相談することをおすすめします。

急激な体重減少(1ヶ月で3kg以上)がある場合

意図しない急激な体重減少は、低栄養以外の健康問題の可能性もあります。早めに医療機関を受診しましょう。

食欲不振が2週間以上続く場合

持続する食欲不振は、うつ病や消化器系疾患の可能性もあります。まずはかかりつけ医に相談しましょう。

買い物や調理が明らかに困難になっている場合

地域包括支援センターに相談し、買い物支援や配食サービスなど、地域の支援制度を活用しましょう。

専門家に頼るタイミングは?危険のサインに気づいたら迷わず相談を

ここまで紹介した危険のサインに心当たりがある場合、特に以下の状況では専門家に相談することをおすすめします。

早期の医療介入が必要なときもあるので、迷わず相談しましょう。

医療機関への相談が必要なサインとは?

※1つ前のセクションで記載した内容と一部重複しています。

急激な体重減少(1ヶ月で3kg以上)がある場合

意図しない急激な体重減少は、低栄養以外にも消化器疾患やがんなどの健康問題が隠れている可能性があります。かかりつけ医への相談を優先しましょう。

食欲不振が2週間以上続く場合

持続する食欲不振は、うつ病や消化器系疾患の可能性もあります。

薬の副作用による食欲低下もあるため、服用中の薬とともに医師に相談しましょう。

むせる、食べ物が喉に詰まる感覚がある場合

嚥下機能の低下は誤嚥性肺炎のリスクを高めます。耳鼻咽喉科や歯科での評価が必要な場合もあります。

栄養状態の悪化と同時に認知機能の低下が見られる場合

食事の準備や食事そのものの忘れが増えているなど、認知機能の低下が食生活に影響している可能性があれば、神経内科や精神科への相談も検討しましょう。

高齢者が地域包括支援センターで受けられるサポート内容

地域包括支援センターは高齢者の生活全般を支援する窓口です。

食生活に関することであれば、以下のようなサポートを受けることができます。

配食サービスの紹介と利用調整

自治体や地域によって異なりますが、多くの場合、見守りを兼ねた配食サービスを紹介してもらえます。一部自治体では低所得者向けに費用の補助制度もあります。

買い物支援サービスの案内

買い物代行や買い物同行などのサービスを紹介してもらえます。地域のボランティア団体と連携した支援を受けられる場合もあります。

管理栄養士への栄養相談

一部の地域包括支援センターでは、管理栄養士による栄養評価や食事指導を受けることができます。持病に合わせた食事内容の相談も可能です。

介護保険サービスとの連携

要介護認定を受けている場合は、ホームヘルパーによる調理支援など、介護保険サービスの利用方法についてアドバイスを受けられます。

地域の食事会など社会参加の機会の紹介

地域のサロンや会食会などを紹介してもらえます。孤食の解消と栄養改善の両方につながります。

「地域包括支援センター」+「親御さんのお住まいの地域(市町村名、地区名など)」でネット検索すると情報が出てきますよ。

まとめ:高齢の親の健康を守るために今日からできること

高齢の親御さんの食生活の変化に早く気づくことで、健康状態の悪化を防ぐことができます。

この記事で紹介した危険サインを参考に、今日から親の食生活をチェックし、必要なサポートを始めましょう。

できることから少しずつ始めて、親の食生活を支えていきましょう。早期の気づきと適切な対応が、親の健康寿命を延ばし、自立した生活を長く続けるための鍵となります。

高齢の親とコミュニケーションをとったり一緒に食事を楽しむことで、親の現在の食事の内容や体調を知ることができます。

直接会うことが難しいようであれば、電話などで話すときに確認できるように意識してみてください。

その他、親の住む地域の高齢者のための「食事会」や「地域の活動」などを調べてみて、社会とのつながりを維持できるようにサポートしましょう。

今すぐ行動をはじめて、あなたの大切な親御さんを低栄養から守りましょう!

行動チェックリスト:今日から始める親の食生活サポート

- 親に電話して、今日の食事内容を具体的に聞く

- 体重の変化について確認する

- 次回訪問時の冷蔵庫チェックを計画する

- 高齢者向け宅配食サービスの資料を取り寄せる

- 地域の配食サービスや支援制度について調べる

- 必要に応じて医療機関への受診を提案する

- 地域包括支援センターに相談の予約を入れる

参考文献

- 「高齢者の低栄養予防」e-ヘルスネット(厚生労働省)https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-02-014.html

- 「令和元年度 国民健康・栄養調査結果の概要」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08789.html

- 「日本人の食事摂取基準(2020年版)」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08517.html

- 「おいしく食べて低栄養予防!」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000806395.pdf

- 「高齢者の低栄養」健康長寿ネット(公益財団法人長寿科学振興財団)

https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/rounensei/tei-eiyou.html - 「食品摂取の多様性得点」(東京都健康長寿医療センター研究所)https://www.tmghig.jp/research/topics/201502-3403/

コメント