「最近、母が買い物に行くのを億劫がるようになった…」

「最近、食事が偏っているように感じる…」

「遠方に住む親の食生活が心配…」

遠くで暮らす高齢の親のために「宅配食」や「宅配弁当」の利用を検討していませんか?

でも、サービスの種類が多すぎて何を選べばいいのかわからない…そんなお悩みを抱えている方も多いでしょう。

- 高齢者向け宅配食の基本

- 「見守りサービス」について

- 宅配食の一般的な価格帯

- 宅配食の介護保険の利用について

- 高齢者向け宅配食の選び方

- よくあるQ&A

食事と栄養のプロである管理栄養士の視点からわかりやすく解説します。

ご両親や大切な家族のために、最適な食事サービスを見つけるコツを学びましょう!

高齢の親の「食」に関するよくある悩み

高齢者の食事に関するお悩みはさまざまです。以下によくある悩みをまとめました。

いくつあてはまりそうですか?

食事の準備や片付けが負担になってきている

年齢を重ねるにつれて、毎日の食事の準備や後片付けが体力的な負担になってきます。

包丁を握る手の力が弱くなったり、長時間立っていることが辛くなったりと、調理そのものに困難を感じ始める高齢者も少なくありません。

高齢にともなって、食欲が低下・少食になった

加齢による味覚や嗅覚の変化から、食事の美味しさを感じにくくなり、食欲が低下することがあります。

また、活動量が減ることで必要なカロリーも減少し、少食になる傾向があります。

少食であっても、必要な栄養素はしっかり摂取する必要があります。

運転・徒歩移動が大変で買い物に行くのが困難

車の運転に不安を感じたり、歩行が困難になったりすると、食材の買い物自体が大きな負担になります。

特に、重い飲料や米などの運搬は高齢者にとって大変な作業です。

買い物が困難になると、冷蔵庫の中身が乏しくなり、食事の質が低下するリスクが高まります。

栄養バランスが偏りがち

調理の手間を省こうとすると、どうしても簡単に済ませられる食事ばかりになり、栄養バランスが偏りがちです。

特に、独り暮らしの高齢者は「作るのが面倒」「一人分作るのがもったいない」と感じ、菓子パンやインスタント食品で済ませてしまうことも珍しくありません。

病気や体調によって食事制限がある

高血圧や糖尿病、腎臓病など、高齢者によくある慢性疾患では、しばしば食事制限が必要になります。

塩分制限や糖質制限など、専門的な知識が必要な食事管理は、高齢者本人や家族にとって大きな負担となることがあります。

高齢者の食に対する悩み、宅配食サービスで解決できるかも

このような食に関する悩みを抱える高齢者やそのご家族にとって、宅配食サービスは有力な解決策となる可能性があります。

宅配食サービスの基本情報と、そのメリット・デメリットを詳しくみていきましょう。

そもそも、宅配食って何?

宅配食とは、調理済みのお食事が冷凍または冷蔵の状態で自宅に届き、電子レンジなどで温めるだけで手軽に食べられるサービスです。

多くは管理栄養士が監修しており、栄養バランスにも配慮されています。

一般的な宅配食サービスでは、1食あたり約500〜800円で、メインディッシュと副菜が複数付いた栄養バランスの整った食事を提供しています。

定期的に(毎日・週何回など)決まった曜日・時間に配達されるタイプが多く、事前に献立が決まっているプランが一般的です。

サービスによっては、塩分制限食や糖質制限食、やわらか食などの特別食も用意されています。

中には自分で献立を選べるサービスもあります。

宅配食を利用するメリット

メリット1:調理・買い物の手間が省ける

最大のメリットは、食材の買い物から調理、片付けまでの一連の作業から解放されることです。

特に毎日の食事準備に負担を感じている高齢者にとって、「温めるだけ」の手軽さは大きな助けとなります。

メリット2:栄養バランスの整った食事が摂れる

多くの宅配食サービスでは、管理栄養士が監修した栄養バランスの良い食事を提供しています。

主食・主菜・副菜がバランスよく組み合わされ、必要な栄養素を摂取しやすくなっています。

おかずだけのサービスもあるので、お米だけ準備して手軽に取り入れることもできます!

メリット3:安否確認につながる場合も

配達スタッフが手渡しする際に、さりげない声かけや様子確認を行ってくれるサービスもあります。

特に、地域密着型の宅配食サービスでは、「見守りサービス」を兼ねて運営しているサービスもあります。

離れて暮らすご家族にとっても安心ですね。

メリット4:食事制限に対応したメニューがある

塩分制限、糖質制限、たんぱく質制限などの食事療法に対応したメニューを提供しているサービスも多くあります。

専門知識がなくても、適切な食事制限食を手軽に取り入れることができるのは大きなメリットです。

メリット5:メニューが豊富で飽きにくい

サービスによっては、数十種類から数百種類のメニューを取り揃えており、バラエティ豊かな食事を楽しむことができます。

自炊では同じようなメニューになりがちですが、宅配食ならプロの調理した様々な料理を楽しめます。

宅配食の利用によるデメリット

デメリット1:費用がかかる

一般的な宅配食の価格は1食あたり500〜800円程度、高級なものでは1,000円以上するものもあります。

毎日3食すべてを宅配食にすると、月に5万円前後の費用がかかる計算になります。

一カ月あたりの予算とのバランスを考えながらの利用がオススメ!

デメリット2:味が合わない可能性

あらかじめ調理された食事なので、好みの味付けでない場合があります。

とくに薄味や濃い味など、塩味や煮物の味付けなどは味の好みは個人差が大きいので注意が必要です。

事前にお試しセットなどで味付けを確認・比較するのがおすすめです!

デメリット3:保管スペースが必要(特に冷凍)

冷凍タイプの宅配食は、まとめて配達されることが多いため、冷凍庫にある程度のスペースが必要です。

小さな冷蔵庫しかない場合や、冷凍室のスペースが限られている場合は、保管が難しくなることがあります。

逆に、冷凍の方が扱いやすくて有難い!という方も多そうですね。

宅配弁当と宅配食は一緒?

宅配食に似た言葉で「宅配弁当」があります。

この2つの言葉は混同されがちですが、実はサービス内容に若干の違いがあります。

宅配弁当と宅配食は何が違う?

つまり、宅配弁当は「できたての温かい食事を週数回~毎日届けるサービス」であり、宅配食は「保存可能な調理済み食品を数食分まとめて届けるサービス」と言えます。

「宅配弁当」がおすすめな高齢者

宅配弁当は、以下のような要望がある高齢者におすすめです。

- 毎日決まった時間に温かい食事を取りたい方

- 電子レンジの操作が苦手な方

- 安否確認も兼ねたサービスを希望する方

- 地域密着型のきめ細やかなサービスを求める方

<実際にサービスを提供している会社の例>

- ワタミの宅食

- セブン-イレブンの高齢者向け配食サービス

- 各地域の社会福祉協議会が運営する配食サービス

「宅配食」がおすすめな高齢者

宅配食は、以下のような要望がある高齢者におすすめです。

- 自分のペースで食事をしたい方

- 食事の時間が不規則な方

- 冷蔵庫のスペースに余裕がある方

- メニューの豊富さや選択肢の多さを重視する方

- 全国どこでも同じサービスを受けたい方

<実際にサービスを提供している会社の例>

- ウェルネスダイニング

- ニチレイフーズダイレクト

- ヨシケイ(一部地域ではミールキットも提供)

宅配食とミールキットの違いは?

近年人気が高まっている「ミールキット」も食事の宅配サービスの一種ですが、宅配食とはまったく異なります。

ミールキットとは?

ミールキットとは、食材と調理手順がセットになった商品で、自分で調理する必要があります。

ですが、下ごしらえ(野菜のカット、肉の下味付けなど)がされているものが多く、短時間で調理できるのが特徴です。

- 食材と調理手順がセットになっている

- 自分で調理する必要がある(火を使う、包丁を使うなど)

- 出来立ての温かい食事を楽しめる

- 調理の喜びや達成感が得られる

- 食材の無駄が少ない(必要な分だけ届く)

「宅配食」よりも「ミールキット」がおすすめな高齢者

高齢者であっても、以下のような方にはミールキットがおすすめです。

- 調理が好きで、ある程度の調理能力がある方

- 自分で料理を作る喜びを感じたい方

- 認知機能の維持のために適度な作業をしたい方

- 出来立ての温かい食事にこだわりがある方

- 食材の買い物が負担だが、調理自体は楽しめる方

ミールキットは食材の選定や下ごしらえの手間を省きつつ、調理する楽しさを残した、自炊と宅配食の良いとこどりをしたサービスです。

認知症予防の観点からも、適度な調理作業は脳の活性化につながると言われています。

ある程度の身体機能が維持されている高齢者にとっては、とてもおすすめのサービスです。

配達のときに高齢者の「安否確認」サービスも

宅配食・宅配弁当サービスの中には、食事の配達と同時に高齢者の安否確認を行うサービスを提供しているものがあります。

一人暮らしの高齢者だと、第三者の見守りサービスは、家族も安心できますね。

安否確認サービスの具体的な内容

1. 直接の声かけ・対面確認

配達スタッフが食事を手渡しする際に、簡単な会話や様子確認を行います。

2. 不在時の対応

予定していた時間に不在だった場合、再配達の連絡を入れる過程で安否を確認します。

3. 定期的な状況報告

月に一度など定期的に、利用者の様子を家族に報告するサービスを提供している会社もあります。

地域の見守りネットワークとの連携

地方自治体や社会福祉協議会が運営する宅配食サービスでは、地域の見守りネットワークと連携しているケースが多くあります。

地域ぐるみの見守り体制があると、より安心できますね。

ICT技術を活用した見守りシステム

最近では、ICT(情報通信技術)を活用した見守りシステムを導入している宅配食サービスも増えています。

特に遠方に住む家族にとって、こうしたICTを活用した見守りサービスは、日々の安心につながります。

知ってると安心!宅配食の注文方法と利用可能地域

宅配食の注文方法も、様々な方法があります。

知っているだけで選択肢が広がるので、ぜひ確認してみてください。

宅配食には様々な注文方法がある

1. 電話での注文

- 高齢者本人でも比較的利用しやすい

- オペレーターに直接相談しながら選べる

- 急な変更にも対応しやすい

2. インターネット注文

- 24時間いつでも注文可能

- 写真付きでメニューを確認できる

- 家族が代行して注文しやすい

3. カタログからの注文

- 紙面で見やすく、じっくり選べる

- FAXでの注文に対応している場合も

4. 定期配達プラン

- 一度設定すれば継続的に配達される

- 負担なく継続利用できる

高齢者本人が注文する場合は、電話やカタログからの注文が使いやすいです。

離れて暮らす家族が注文を代行する場合は、インターネット注文が便利ですね。

地域で異なるサービス展開や種類の違い

宅配食サービスは、「全国」か「地域限定」かで、提供エリアが大きく分かれます。

また、都市部と地方では選択できるサービスの種類に差があります。

ご家族に利用を提案する前に、利用可能なサービスを調査しておくと安心ですね。

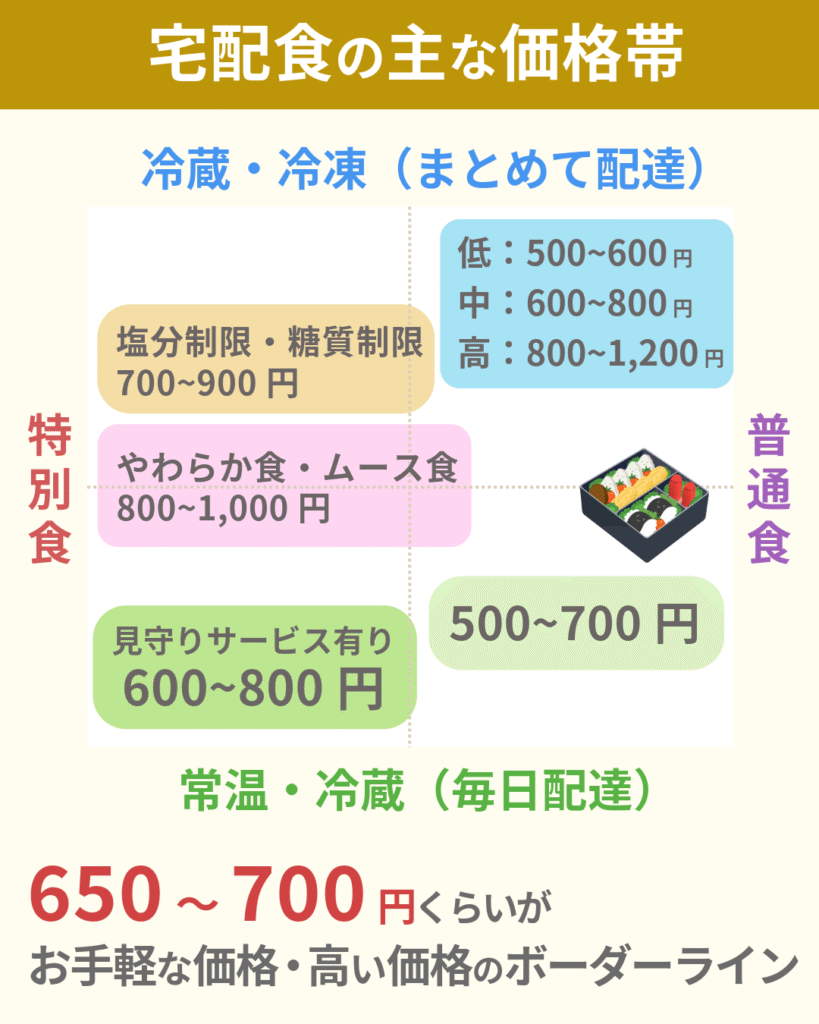

宅配食の一般的な価格帯の例

宅配食・宅配弁当の価格は、サービスの内容や品質によって大きく異なります。

以下は一般的な価格帯の目安です。

一般的な宅配食(冷凍・冷蔵タイプ)

- 比較的低い価格帯:1食あたり約500〜600円

- 一般的な価格帯:1食あたり約600〜800円

- 高級な価格帯:1食あたり約800〜1,200円

だいたい、650~700円くらいが「お手軽な価格・高い価格」のボーダーラインになりそうです。

宅配弁当(温かい状態で配達)

- 一般的な価格帯:1食あたり約500〜700円

- 見守りサービス付き:1食あたり約600〜800円

特別食(療養食・制限食など)

- 塩分制限食:1食あたり約700〜900円

- 糖質制限食:1食あたり約700〜900円

- やわらか食・ムース食:1食あたり約800〜1,000円

月額価格の目安

1食当たりの食事代に追加して、配送料がかかる場合もあります。

定期コースや複数食まとめての注文で配送料が無料になるサービスも多いので、総合的なコストも照らし合わせて比較してみてください。

私が調べてみた限りでは、月額で考えると、以下のような費用感覚となりました。

- 週5日の昼食のみ利用:月額約1万〜1.5万円

- 毎日の昼食のみ利用:月額約1.5万〜2.5万円

- 毎日3食すべて利用:月額約4.5万〜7.5万円

宅配食・宅配弁当は介護保険を適用できる?

宅配食・宅配弁当サービスは、基本的には介護保険の適用対象外です。

食事そのものは日常生活に必須のものであり、介護保険ではなく自己負担が原則となります。

ですが、以下のような例外や自治体によるサポート事業もありますので、ご家族のお住まいの地域でのサービスも確認してみてください。

1. 自治体による食事サービスの補助

多くの自治体では、高齢者向けの食事サービスに対して独自の補助制度を設けています。

- 一人暮らし高齢者向けの配食サービス費用の一部補助

- 低所得者向けの食事サービス利用券の発行

- 社会福祉協議会による低価格の配食サービスの提供

2. 介護保険の「生活支援サービス」との連携

要支援・要介護認定を受けている方は、ケアプランの一環として生活支援サービスを利用できる場合があります。

このサービスの中で、食事の準備や買い物の支援として、ホームヘルパーが宅配食の発注や受け取りをサポートしてくれることもあります。

また、生活支援の一部として、高齢者のために食事の調理や調理のサポートを行ってくれる場合もあります。

ケアマネージャーや、お住まいの自治体の高齢者福祉課や地域包括支援センターに相談すると、利用可能な補助制度などの情報を得ることができます。

より詳しい内容は以下の記事をご覧ください

重要|宅配食・宅配弁当のサービスの選び方①

管理栄養士の観点で、宅配食や宅配弁当のサービスを選ぶときのポイントについて専門的に詳しく解説します。

どれも大切なことなので、ご家族の現在の食事状況をしっかり確認してサービスを選びましょう。

利用する高齢者の「嚥下能力」に合わせて選ぶ

加齢に伴い、食べ物を噛んだり飲み込んだりする能力(嚥下能力)が低下していきます。

食べ物を歯を使って噛みくだき、飲み込みやすいように口の中でまとめ、飲み込みやすい大きさにした状態で、飲み込んで「口~のど~食道~胃」へと送る一連の動作のことです。

特に、「食事を噛み砕くチカラ」と「食事を口の中でまとめるチカラ」、「飲み込むチカラ」「気管に入ることなく正常に食道を通って胃に送り込むチカラ」の大きく4つが重要視されます。

嚥下能力に合わせた食事選びは、誤嚥性肺炎などの予防にもつながるので、とても大切なポイントです。

食事や飲み物を摂ったときにむせやすい方は、嚥下能力が弱っている可能性が高いです。

- 1.通常食

一般的な固さの食事で、噛む力や飲み込む力に問題がない方向け

- 2.やわらか食

通常より柔らかく調理された食事で、歯が少ない方や噛む力が弱い方向け

- 3.きざみ食

食材を小さく刻んだ食事で、噛む力が低下している方向け

- 4.ムース食・ペースト食

食材をなめらかなペースト状にした食事で、嚥下機能が著しく低下している方向け

ほとんどの宅配食サービスでは、これらの嚥下レベルに合わせた食事を提供しています。

ご家族本人に聞いて確認するようであれば、「2.やわらか食」を選ぶ前提で聞いてみると、認識のズレが起きにくいかもしれません。

利用する高齢者の「食事制限」の有無で選ぶ

高齢者に多い慢性疾患では、食事制限が必要になることが少なくありません。

代表的な食事制限と、それに対応した宅配食サービスについて説明します。

1. 減塩食(低塩分食):高血圧や心臓病、腎臓病などで塩分制限が必要な方向けの食事です。一般的な食事より塩分量を抑え、代わりに香辛料やだしの風味を活かした味付けが特徴です。

2. 糖質制限食:糖尿病の方向けに、炭水化物の量を調整した食事です。高GI値(血糖値を急上昇させる)食品を避け、食物繊維を多く含む食材を使用していることが多いです。

3. たんぱく質調整食:腎臓病の方向けに、たんぱく質の摂取量を調整した食事です。特に透析を受けていない慢性腎臓病の方には、たんぱく質の過剰摂取を避けることが重要です。

4. カロリー調整食:肥満や糖尿病の方向けに、カロリーを制限しつつ必要な栄養素はしっかり摂れるように設計された食事です。

多くの宅配食サービスでは、これらの食事制限に対応したメニューを提供しています。

利用する高齢者の「見守り」をしてくれるかで選ぶ

食事の配達の際に「見守り」や「安否確認」も同時にしてくれるようなら、子供や孫、家族や親戚の立場のわたしたちも安心して大切な家族のために利用することができますよね。

ですが、すべてのサービスが「配達時に見守りや安否確認もします!」と明言しているわけではありません。

このような場合は、以下のような条件をできるだけ多く満たすサービス・会社を選ぶようにしましょう。

置き配とは

「置き配達」の略です。

荷物を玄関のドアの外に置いておいてもらうことで、荷物の受け取り主が直接受け取る対応をしなくても、配達を完了させるという配達形態をさします。

いわば、郵便物の配達の際に自宅のポストに入れておいてもらうことの、宅配バージョンです。

コロナ禍でソーシャルディスタンス(人と人との物理的な距離)をとるように推奨されたことで、ここ数年でいっきに広まりました。

できれば|宅配食・宅配弁当のサービスの選び方②

1つ前のセクションでは、特に重要視してほしい宅配食・宅配弁当選びのポイントを管理栄養士の観点で専門的に解説しました。

ここからは、比較する際に参考になるポイントを解説していきます。

配達頻度で選ぶ(毎日~週に数回)

宅配食サービスは、配達頻度によっても選ぶことができます。

毎日配達タイプ

- メリット:毎日新鮮な食事が届く、安否確認の頻度が高い

- おすすめな人:一人暮らしで毎日の食事準備が難しい方、定期的な見守りが必要な方

- 注意点:デイサービスの利用や個人の外出予定の共有など、1日単位での注文やスケジュール管理が必要

毎日配達の場合は、よりフレッシュな状態で届くので価格が少し高くなりがちです。

週に数回配達タイプ

- メリット:費用を抑えられる、配達日以外は自由に食事を選べる

- おすすめな人:家族の訪問がある日は自炊や外食、それ以外の日は宅配食という使い分けをしたい方

- 注意点:毎日の安否確認はできない

まとめて配達タイプ(冷凍食品など)

- メリット:自分のペースで食べられる、配達の受け取りの手間が少ない

- おすすめな人:食事の時間が不規則な方、自分で食事管理ができる方

- 注意点:冷凍庫に一定の保管スペースが必要、毎日の安否確認はできない

配達時の状態が「常温」か「冷凍」かで選ぶ

宅配食サービスは、配達時の食事の状態によっても大きく異なります。

常温・温かい状態で届くタイプ

- 特徴:できたての温かい食事が届く

- メリット:そのまま食べられる、電子レンジが不要

- デメリット:配達時間に在宅している必要がある、保存がきかない

- おすすめな人:電子レンジの操作が苦手な方、できたての食事にこだわりがある方

冷蔵タイプ

- 特徴:冷蔵状態で届き、1〜3日程度保存可能

- メリット:比較的新鮮、短時間で温められる

- デメリット:日持ちが短い、冷蔵庫のスペースが必要

- おすすめな人:数日分をまとめて配達してほしい方、比較的新鮮な状態で食べたい方

このタイプであれば、配達がお休みの土日祝日の分もまとめて配達してくれるサービスが多いです!

冷凍タイプ

- 特徴:冷凍状態で届き、1〜3ヶ月程度保存可能

- メリット:長期保存可能、食べたいときに食べられる

- デメリット:解凍・加熱に時間がかかる、冷凍庫のスペースが必要

- おすすめな人:食事の時間が不規則な方、まとめ買いして節約したい方

このように、常温・温かいタイプは毎日配達が基本、冷凍タイプはまとめて配達というケースが多いです。

高齢者の生活習慣や設備(電子レンジの有無など)、そしてご本人の意志に合わせて選ぶことが大切です。

アレルギーや苦手な食材への対応を確認する

高齢者であっても、特定の食材にアレルギーがある方や、長年の食習慣から苦手な食材がある方もいらっしゃいます。

安心して利用するためには、以下のポイントを確認しましょう。

食材の好み対応について

「苦手な食材も食べないといけない」というのは、高齢者が宅配食の利用を嫌がる理由の1つとして、意外と大きなウェイトを占めています。

アレルギーはもちろん、「苦手な食材」への対応もチェックしましょう。

高齢者本人の食の好みを尊重することで、継続して利用してもらいやすくなります。

食事は生活の楽しみの一つでもあるので、できるだけ無理なく続けられる選択肢を一緒に探してみてください。

口コミや評判をチェックする

宅配食サービスを選ぶ際には、実際の利用者の声を参考にすることが重要です。

そもそも「食べたいと感じるか」は、一番重要ですね。

口コミを見る際のポイントとして、同じような状況(一人暮らし、嚥下困難あり、など)の方の評価を参考にするのがおすすめです。

また、最新の口コミをチェックすることも大切です。

お試しセットを利用してみる

多くの宅配食サービスでは、本格的に利用を始める前に、お試しセットや初回限定の割引プランを提供しています。

「味はどうか」「量は適切か」「温めやすいか」「パッケージは空けやすいか」など、1人で食事を準備する前提で、具体的な点について確認してみましょう。

家族が代わりに食べて判断するのではなく、実際に利用する高齢者の意見を尊重することがポイントです。

主要宅配食サービス比較表

以下は、代表的な宅配食サービスの比較表です。

大切なご家族に最適なものを選ぶ際の参考にしてください。

| サービス名 | 価格帯(1食) | 配達タイプ | 特別食対応 | 見守り | 全国対応 | 特徴 |

| ワタミの宅食 | 500〜700円 | 日替わり(常温) | 減塩・カロリー調整 | あり | ほぼ全国 | 手渡し配達、安否確認あり |

| ヨシケイ | 500〜800円 | 週単位(冷蔵) | 減塩・カロリー調整 | 限定的 | ほぼ全国 | 食材配達とミールキットも提供 |

| ウェルネスダイニング | 600〜900円 | まとめ配送(冷凍) | 多種類の療養食 | なし | 全国 | 糖質・塩分・たんぱく質など細かい調整食が充実 |

| ニチレイフーズ | 600〜800円 | まとめ配送(冷凍) | 減塩・カロリー調整 | なし | 全国 | メニュー豊富、長期保存可能 |

| セブンミール | 400〜600円 | 日替わり(常温) | 一部あり | 地域による | 一部地域 | コンビニと連携、当日注文可能な地域も |

| まごころ弁当 | 500〜700円 | 日替わり(常温) | 柔らか食・カロリー調整 | あり | 一部地域 | 地域密着型、きめ細かいサービス |

主要宅配食サービスに関する、よくある質問(FAQ)

※以下は、各主要宅配食サービスの内容を参考に、特に質問が多いものをピックアップしました。

- Q宅配食は毎日利用しないといけないのですか?

- A

毎日利用する必要は無く、多くのサービスでは利用頻度を選べます。週に数日だけ、または平日のみなど、ライフスタイルに合わせて柔軟に選択できます。冷凍タイプであれば、まとめて注文して好きな日に食べることも可能です。

- Q留守の時はどうすればいいですか?

- A

サービスによって対応が異なります。事前に不在連絡をすれば配達をスキップできるところが多いですが、急な不在の場合の対応方法も確認しておくとよいでしょう。冷凍タイプなら配達ボックスへの配達に対応しているサービスもあります。

- Q温め方や保存方法はどうなっていますか?

- A

多くのサービスでは、容器ごと電子レンジで温められるようになっています。温め時間や方法は容器に表示されていることが多いです。保存方法については、常温タイプは当日中の喫食、冷蔵タイプは2〜3日以内、冷凍タイプは1〜3ヶ月の保存が一般的です。

- Q食べる量が少ないのですが、量を調整できますか?

- A

サービスによっては、小容量タイプや「ハーフサイズ」のメニューを提供しているところもあります。また、同じ料金でも量より質を重視した「プレミアムコース」などもあるので、食が細い方はそうしたオプションも検討するとよいでしょう。

- Q高齢者本人が注文するのは難しいのですが、家族が代わりに注文できますか?

- A

ほとんどのサービスで、家族による代理注文に対応しています。特にインターネット注文では、家族のアカウントで高齢者宅への配達を設定できるケースが一般的です。支払い方法も、高齢者本人の口座ではなく、家族のクレジットカードや口座から引き落としを選べることが多いです。

まとめ|宅配食サービスで高齢の親御さんもあなたも笑顔に

高齢者向け宅配食サービスは、単なる「食事の配達」にとどまらず、高齢者の健康管理や生活の質の向上、そして離れて暮らす家族の安心につながる便利なサービスです。

高齢者本人のメリット

- 栄養バランスの取れた食事で健康維持

- 買い物や調理の負担からの解放

- 食事を通じた生活リズムの維持

- 病気や体調に合わせた適切な食事の確保

家族のメリット

- 親の食生活への不安軽減

- 安否確認による安心感

- 介護負担の軽減

- 定期的な訪問が難しい場合でもサポートができる

最適なサービスを選ぶためには、高齢者本人の健康状態、好み、生活スタイルなどを考慮することが大切です。

まずはお試しセットから始めて、継続的に利用するかどうかを検討してみてください。

また、宅配食サービスだけでなく、地域の見守りサービスや介護保険サービスなど、総合的なサポート体制を整えることで、高齢者の生活をより安心・安全なものにすることができます。

高齢者の「食」を支えることは、健康と幸せを支えることにつながります。

宅配食サービスをうまく活用して、親御さんもあなたも笑顔になれる関係を築いていきましょう。

まずは、現在利用できる宅配食を知ることから始めてみましょう!

引用・参考文献

- 厚生労働省:地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理に関するガイドラインhttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/guideline_3.pdf

- 厚生労働省:高齢者の自立を支援する取り組みについて~地域ケア会議における多職種協働による多角的アセスメント~https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000168194.pdf

コメント